Guinga

Doei a minha vida à música. Sempre ouço tudo que posso da grande música, com os ouvidos de quem está estudando, às vezes com o instrumento na mão. Aprendo sem saber, e as grandes obras vão formando uma memorabilia inconsciente.

Tenho minhas preferências, mas o trio Pixinguinha, Villa-Lobos e Tom Jobim rege minha vida. São muito fortes na minha alma. Eu não seria nada sem os três. Dos compositores populares, Tom Jobim é o meu preferido.

Já Villa-Lobos eu considero um fenômeno da natureza —uma montanha, uma cordilheira, um tsunami, um gêiser, um vulcão, um pôr do sol, uma aurora boreal, uma chuva de estrela cadente. Ele é um compositor inesgotável, e sua relação com a arte chega aos domínios da loucura. Ele tinha alguma doença benigna, que o fazia partir como um cego destemido, um navegador —saía oceano afora desvendando os segredos da música e do seu íntimo.

[ x ]

Cheguei à música pela minha família. Apesar de ser muito pobre e inculta, era uma família de grande sensibilidade musical. Minha memória musical está intimamente ligada ao meu pai e à minha mãe. Meu pai conseguiu, com muito custo, ser sargento da Aeronáutica. Ele amava música clássica e seresta. Minha mãe não fez nem o primário, mas cantava divinamente bem: era uma grande cantora doméstica. Eu aprendi a tocar violão acompanhando a minha mãe e a acompanhei até dois anos antes de ela morrer, com 90 anos.

O meio em que cresci era bom, mas também descobri algumas coisas por conta própria. Lembro-me, por exemplo, do disco “Focus”, do Stan Getz —até hoje um disco estranho, no limite entre o impressionismo e o jazz. Quando eu ouvi o Getz na bossa nova, reconheci o sopro dele na hora.

O rádio também foi meu professor. Hoje em dia, as rádios que eu ouvia estão fraquejando, cedendo aos encantos da moda. Elas querem trato com o moderno e não com o eterno. As mudanças no ambiente cultural têm se refletido nos organismos de arte e cultura: todos os que passam pelo poder, sem exceção, não fazem nada pela cultura.

Os governantes não têm nenhuma sensibilidade artística, são predadores da arte e da memória. Outro dia descobri que alguns colegas que jogam futebol comigo não sabem quem é o Chico Buarque. Um deles disse: “Acho que conheço esse cara. Ele não tem olhos azuis?”. Se isso prolifera, aonde vamos parar? O Brasil não conhece o Brasil, e isso é perigoso para a nação.

Tive muita sorte de ouvir grandes compositores desde cedo. A seresta brasileira, a bossa nova, os standards americanos e a música clássica foram aquecendo minha vida e eu me tornei produto dessas influências.

Desde criança, fui emprenhado pelos ouvidos, engravidado de música. Para mim, a função da arte é transformar a dor. Muita gente se salva pela arte. A arte mexe com os sentimentos mais íntimos e, às vezes, até com os sentimentos que não são bons. A arte sublima, transcende, salva, mas também atormenta.

A arte me levou ao paraíso, mas também ao inferno. Sofri muitas vezes por não conseguir concretizar, como artista, algo que me emocionava profundamente. Fiquei mal, me senti pequeno, mas isso funcionou como estímulo para evoluir.

Não faço balanço nenhum dos meus 50 anos de carreira. Hoje, minha idade é quatro ou cinco anos. É isso que eu ainda posso viver, depois dos 68 anos que passaram. O que foi foi. Se a gente não morresse, aliás, a vida não teria a menor graça —o que nos faz andar é saber que um dia vamos perecer.

Também detesto me elogiar. Sou obsessivo com o trabalho, extremamente perfeccionista, e fiquei várias vezes paralisado. Dias e dias de sofrimento, com o instrumento na mão, tentando compor e sem conseguir.

No fim das contas, costumo me sentir um merda: em 23 horas e meia do meu dia, me sinto um merda. Aí na meia hora que sobra, acho que tenho talento. Vivo nessa guerra, e é ela que me movimenta.

Deitar nos louros não leva ninguém a nada: a vitória só conta profissionalmente, porque artisticamente os reveses me engrandeceram muito mais. Isso não significa que não guarde memórias de grandes momentos.

Um deles, que marcou profundamente a minha vida, foi o 2º Festival Internacional da Canção, que lançou Milton Nascimento. Tinha 16 anos e vi um gênio nascer ali, do meu lado —“Travessia” foi apresentada logo depois da minha música, e essa cena me fez dizer: “É isso que quero fazer na minha vida”.

A música me permitiu viajar o mundo, mas sempre gosto mais do Brasil —meu umbigo está aqui. Sou um carioca carioquíssimo, mas me vesti de São Paulo. Metade do meu coração é garoa, metade é maresia, como diz uma música minha.

Vim pela primeira vez a São Paulo em 1969, com 19 anos. Para mim, a tradução da cidade é “Paulista”, de Eduardo Gudin e Costa Netto: “Na Paulista/Os faróis já vão abrir/E um milhão de estrelas/Prontas pra invadir”. Essa música é uma obra-prima. Nunca abri mão da emoção. Sinto-me feliz por poder me emocionar profundamente.

Guinga é compositor e violonista.

Depoimento a Eduardo Sombini.

Folha de São Paulo

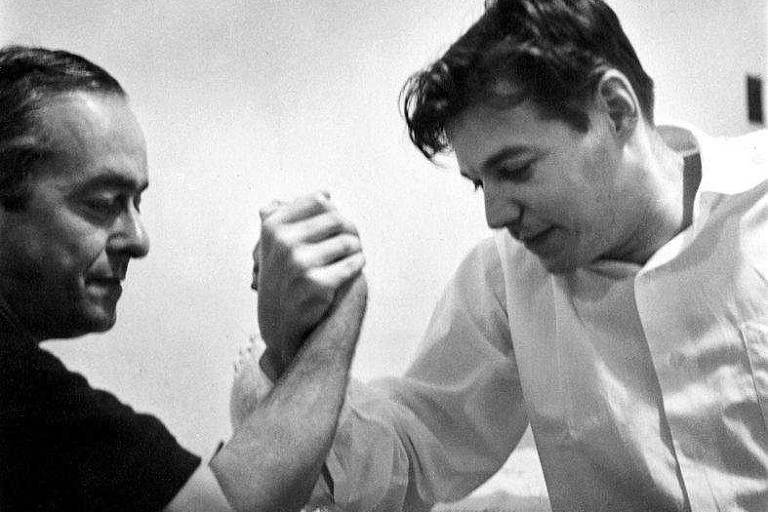

![Toquinho [esq.], Tom.Jobim e Vinicius de Moraes](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2018/07/07/15309906205b41101c079ef_1530990620_3x2_md.jpg)