domingo, 31 de dezembro de 2023

Pescoço de diamante

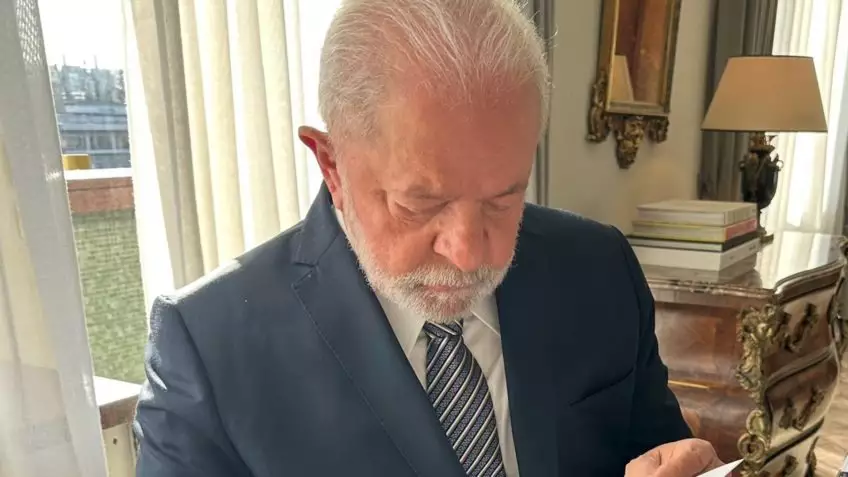

Lula ostenta gravata comprada por janja, valor: mais de R$1 mil

Logo no início do governo, Janja revelou seu gosto nada modesto. Em Portugal, a primeira-dama perambulou por lojas de luxo, ganhou até o apelido de “esbanja’, e pagou mais de R$1 mil por uma gravata para Lula.

Também com boa atuação como peça cenográfica, o chanceler de enfeite Mauro Vieira leva o prêmio pelo suporte prestado ao chanceler de fato Celso Amorim, a quem Lula confia missões relevantes no exterior.

Por engolir a troca do rico Ministério de Portos e Aeroportos pelo Micro e Pequenas empresas, que nem mesmo orçamento tinha, Márcio França, conhecido em Brasília como “micro-ministro”, ganha a mini medalha.

Com viaturas zeradas, armamento de ponta e homens de sobra, a Força Nacional de Flavio Dino, imóvel durante o 8 de janeiro e sem nenhum prisão durante intervenção no DF, leva o caneco.

Diário do Poder

2023, o ano-ostentação de Lula com dinheiro público

Imprensa portuguesa cunhou o “Dona Esbanja” dada a ostentação de Janja (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Ao subirem a rampa do Palácio do Planalto, Lula e Janja deixaram na calçada a simplicidade apresentada na campanha. Logo na estreia internacional, nos Estados Unidos, a bolsa de R$21,4 mil da primeira-dama roubou os holofotes. Na estreia na TV, já inquilina do Alvorada, Janja ostentou camisa de quase R$2,6 mil. No exterior, a imprensa portuguesa cunhou o “Dona Esbanja” dada a ostentação de Janja.

Unanimidade entre a comunidade da lacrolândia, o presidente Lula leva ouro na modalidade “espeto de pau” por demitir boa parte das mulheres do primeiro escalão. Lula enxotou duas ministras e a presidente da Caixa

Conhecidíssimo nos aeroportos, o ainda ministro da Justiça Flávio Dino leva o caneco por ser o que mais voou nos jatinhos da FAB, 95 vezes. No próximo ano, Dino decola para o STF, onde poderá manter a regalia.

Sempre alinhado aos desejos do Planalto e do Supremo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será lembrado por incomum coragem ao desengavetar projeto que limita poderes de ministros do STF

Não faltou escândalo para justificar a demissão de Juscelino Filho (Comunicações): uso de jato da FAB para ir à leilão de cavalos, irmã alvo da PF, emendas suspeitíssimas... mas o ministro se segurou na pasta.

Diário do Poder

Com disparo do uso de maconha, Chile vira sede de máfia chinesa na América Latina

Bandeiras do Chile carregadas por manifestantes, em Santiago| Foto: EFE/ Elvis González

Investigações policiais, iniciadas em 2020, revelaram que uma máfia chinesa, especializada no comércio de drogas e tráfico sexual, se instalou no Chile. Segundo informações da ONG Insight Crime, que investiga o crime organizado na América Latina, a gangue, conhecida como clã Bang, fez fortes incursões para o país sul-americano, nos últimos anos, beneficiando-se do crescente comércio de maconha e dos estreitos laços comerciais com a China.

Em agosto, uma queixa-crime aberta em Santiago deu uma nova guinada nas investigações. ao informar que mais de 200 migrantes chineses haviam entrado ilegalmente no Chile, desde 2021. A denúncia, apresentada pela Associação Comercial de Cultura e Comércio Chinês, alegou que os migrantes seguiram para a Argentina, Brasil ou Bolívia e depois foram transferidos para o país, após pagarem valores entre US$ 2.500 (cerca de R$ 12 mil) e US$ 8.000 (R$ 38,5 mil), cada pessoa.

Ao chegarem a cidades chilenas como Santiago, Valparaíso e Temuco, esses estrangeiros ilegais eram frequentemente forçados à exploração sexual em casas de entretenimento, prostituição ou eram obrigados a trabalhar como produtores em plantações de maconha, em recintos fechados. A investigação criminal de 2020 já havia descoberto uma série de plantações da droga em estabelecimentos que pertenciam a famílias originárias da província de Fujian, no sul da China.

“Houve ao menos quatro investigações nos últimos anos ligadas ao contrabando de migrantes e ao tráfico humano [da China]… nas quais podemos ver a mesma estrutura de gestão”, afirmou o chefe da unidade nacional antidrogas da Procuradoria-Geral do Chile, Luis Toledo, ao Insight Crime.

Embora o crime organizado da China já tenha atuado anteriormente na América Latina, por meio da venda de Fentanil ou na lavagem de rendimentos do mercado das drogas, a presença no Chile parece ter ganhado maior solidez, em comparação aos outros negócios.

O grupo Bang, uma das organizações criminosas mais proeminentes que surgiram na província de Fujian, devido à posição geográfica e ligações comerciais com outros países, foi responsável pela expansão da imigração de fujianenses por todo o mundo, com forte presença em Hong Kong, sudeste da Ásia, Estados Unidos e Canadá.

Historicamente, essa diáspora permitiu que o crime organizado local estabelecesse operações em diferentes países, por meio da gerência do comércio criminoso ou pela colaboração com outras facções, como a japonesa Yakuza ou grupos mafiosos nos Estados Unidos. Essas ações habitualmente acontecem na forma de empresas de fachada, como casinos, casas de entretenimento e salões de beleza, para mascarar o tráfico de drogas e a prostituição.

Esse tipo de atividade criminosa formou um modelo inicial de como o grupo Bang viria a operar no Chile. O grupo conseguiu se beneficiar do legado fujiano de administrar locais de entretenimento, como bares de karaokê, como fachadas para economias criminosas, ao mesmo tempo em que desenvolveu sua própria experiência no cultivo e venda de maconha.

Mas o Chile não foi o primeiro país estrangeiro para o qual a máfia chinesa se mudou. Sua primeira grande operação no exterior ocorreu anos atrás na Espanha. Em 2021, a polícia espanhola desmantelou uma rede de produção ilícita de entorpecentes em grande escala, pertencente ao grupo Bang, que operava em 13 locais de cultivo distintos e exportava “quantidades industriais de maconha”, segundo as autoridades. Sessenta e cinco pessoas, incluindo centenas de cidadãos chineses, foram detidas nam Espanha, bem como no Reino Unido, França, Portugal, Países Baixos e Itália.

Duas famílias, identificadas como Lin e Zheng Wei, eram conhecidas das autoridades espanholas desde 2012 por contrabandearem migrantes de Fujian. A partir de 2017, dedicaram-se à produção de maconha, segundo documentos da polícia.

Vários superintendentes, em sua maioria jovens na faixa dos 20 e 30 anos, que administravam as sedes da produção, eram conhecidos como “jardineiros” e vinham diretamente da China, em troca de um baixo salário e expectativa de obter uma parte das vendas da marijuana que produziam, de acordo com uma investigação do jornal espanhol 20 Minutos.

O grupo Bang replicou o mesmo modelo no Chile, até às plantações da droga, forçando os migrantes a trabalhar para eles, contando com o benefício da diáspora chinesa. O país latino foi escolhido para receber o negócio por alguns fatores favoráveis como o crescimento do uso do entorpecente - 15% dos chilenos fumam regularmente maconha, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas da ONU de 2019, sendo o terceiro país no mundo onde o uso da droga é mais regular, atrás apenas de Israel e dos Estados Unidos.

Embora o país tenha descriminalizado o uso pessoal de maconha, seu cultivo e comercialização em grande escala continuam ilegais. De 2019 a 2022, as autoridades chilenas apreenderam quantidades significativas de maconha que entravam por terra e por mar provenientes do Peru, Colômbia e Bolívia.

À medida que as fronteiras terrestres foram cessadas durante a pandemia, o transporte internacional de marijuana se tornou mais difícil. A produção local previsivelmente aumentou, com o baixo recebimento externo.

Em 2022, várias plantações ao ar livre em grande escala, cada uma com plantas avaliadas em milhões de dólares, foram descobertas na província chilena de Choapa. Isso proporcionou uma oportunidade para o clã, um grupo com experiência em plantações internas de maconha e capaz de operar em grande parte fora do radar do governo de Santiago, atuar.

Desde 2006, o Chile mantém relações estreitas com a China, quando se tornou o primeiro país latino-americano a assinar um acordo de livre comércio com o país asiático. A economia do Chile depende fortemente da China, com mais de um quarto das exportações do Chile sendo destinada para lá, especialmente matérias-primas como o cobre. As relações bilaterais ajudaram o crime organizado chinês a mascarar atividades ilícitas, como o tráfico de migrantes e a compra de cobre roubado. As exportações legais de cobre do Chile para a China chegam a 20 mil milhões de dólares por ano.

As associações comerciais de Pequim no Chile estão em constante crescimento, tanto a nível nacional como local. A queixa criminal original contra o grupo Bang foi apresentada por uma dessas associações, mostrando como a comunidade empresarial chinesa no país sul-americano está numa posição única para informar sobre economias criminosas ligadas à China.

O fato do Chile ser um país relativamente rico e seguro tornou-o um alvo atraente para a chegada em massa de migrantes de toda a América Latina e outros países. Crises políticas e econômicas na Venezuela e no Haiti fizeram com que milhares de pessoas se dirigissem para o Chile.

A entrada de estrangeiros em Santiago foi visto com bons olhos pelas facções criminosas, que atacaram rapidamente essas populações vulneráveis, por meio da extorsão, do tráfico de drogas e da exploração sexual. A gangue venezuelana Tren de Aragua, por exemplo, é particularmente atuante nesse tipo de situação, ao aliciar numerosos migrantes venezuelanos a caminho do Chile e continuando a fazê-lo dentro do país. Tren de Aragua foi responsabilizado por uma escalada de homicídios, extorsão e contrabando de migrantes no país.

O grupo Bang seguiu o mesmo padrão, trazendo migrantes de Fujian, falando uma língua desconhecida pelas autoridades chilenas, e forçando-os a trabalhar e a viver sob o seu total controle.

Diante do crescimento do crime organizado, o governo chileno estuda formas de reprimir esses grupos atuantes a partir do país. Uma das estratégias é a revisão da política de imigração. “O tráfico de migrantes não é novidade, mas o nível de organização e consolidação destes grupos mudou. Contrabandistas conhecidos juntaram-se a Tren de Aragua e agora ao grupo Bang. A falta de controle na fronteira e a falta de uma política migratória ordenada e controlada ajudaram a esta entrada do crime”, explica Pilar Lizana, analista de segurança do think tank chileno AthenaLab.

O Chile reverteu a política de imigração antes liberal, com a deportação de milhares de migrantes para países vizinhos, sendo alvo de críticas por agências internacionais de Direitos Humanos, sub a acusação de “deportações arbitrárias”.

Isabella de Paula, Gazeta do Povo

sábado, 30 de dezembro de 2023

J.R. Guzzo: 'Em vez de obras do PAC, governo Lula tem o PAF – Programa de Aceleração dos Feriados'

Ex-presidiário cria o 9º feriado nacional no ano - Foto: Câmara dos Deputados

O Brasil acaba de ganhar, por decreto presidencial, um novo feriado – o Dia da Consciência Negra, que já existia em parte dos estados e agora é obrigatório para todos. Uma das perguntas elementares que se pode fazer diante disso é a seguinte: você acha, honestamente, que algum dos problemas brasileiros de hoje se deve ao fato de que as pessoas estão trabalhando demais?

Temos em frente de todo mundo, gritando para serem resolvidos com urgência, a pobreza crônica da maioria da população, 30 anos seguidos sem crescimento real na economia e um sistema de ensino público que coloca o Brasil entre os países mais ignorantes do mundo. É preciso muito mais emprego. É preciso muito mais renda – a começar por uma remuneração maior para o trabalho. É preciso muito mais esforço para que o sistema produtivo se torne capaz de gerar bens com a qualidade exigida hoje pelo mercado internacional. Pois então: um dia de trabalho a menos ajuda a resolver qual desses problemas?

Não se consegue melhorar nada para o povão? Então eles aumentam o custo do emprego para “os patrões”.

É a saída de escape imediata para governos que somam incompetência com más intenções. Não se consegue melhorar nada para o povão? Então eles aumentam o custo do emprego para “os patrões” – o que, naturalmente, não diminui em um único miligrama o conforto do “patrão” e apenas torna mais difícil encontrar um posto de trabalho. Na falta das obras do PAC, estão fazendo o PAF – Programa de Aceleração dos Feriados.

A situação é demente, mas fica ainda mais demente quando se pensa um pouco nos efeitos disso tudo sobre o funcionalismo público. Um feriado a mais é pura e simplesmente um custo a mais, seja pelo pagamento por trabalho que não é feito, seja pelo pagamento em dobro para aquilo que é preciso continuar fazendo. Com o Dia da Consciência Negra, a máquina estatal passa a ter 18 dias de folga por ano – 8 feriados e 10 pontos facultativos. Some-se isso aos 104 sábados e domingos do ano, mais os 30 dias de férias, mais os feriados estaduais e municipais, e já estamos com mais de cinco meses sem trabalho para o funcionalismo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Isso é nos melhores casos. Nos piores custa ainda mais caro. Tome-se um juiz, por exemplo – e aí entra o balaio todo do Judiciário, até o presidente do Supremo Tribunal Federal. A coisa, então, fica surreal de uma vez. Os juízes, por um desses mistérios que só existem no Brasil, têm 60 dias de férias por ano, o dobro do mortal comum. Resulta que ficam no mínimo 182 dias sem trabalhar durante o ano. Dá seis meses inteirinhos – e isso não inclui as licenças-prêmio concedidas ao funcionalismo de tempos em tempos, e outras possíveis folgas geradas pela criatividade de quem se dedica à arte de receber dinheiro público sem trabalhar.

O pior é que ficam abertas todas as portas para esses delírios que pipocam, dia após dia, na remuneração da magistratura brasileira; no último deles, soube-se que uma juíza do Pará acabou de receber mais de 600 mil reais num único mês, cada um deles pago por você. Tudo perfeitamente legal, é claro – são os próprios juízes que decidem o que é legal em relação aos seus salários. Com seis meses de folga por ano, qualquer meia hora de trabalho está custando uma fortuna. A tendência é piorar.

J.R. Guzzo, Gazeta do Povo

Ativismo ideológico ganha força e se consolida na atuação do Ministério Público

Conceitos como “racismo estrutural”, “racismo ambiental”, “fake news”, “discurso de ódio”, entre outros jargões da cultura woke e dos movimentos antiliberdade de expressão contemporâneos têm sido mencionados em diversas recomendações, ações e documentos do Ministério Público Federal.| Foto: João Américo/Secom

Discursos ideológicos e pautas identitárias estão ganhando cada vez mais força na atuação do Ministério Público no Brasil. Conceitos como "racismo estrutural", "racismo ambiental", "discurso de ódio", entre outros jargões da cultura woke e dos movimentos antiliberdade de expressão contemporâneos têm sido mencionados em diversas recomendações, ações e documentos do órgão.

Em novembro, o Ministério Público Federal (MPF) lançou uma cartilha sobre o racismo na atividade policial no Brasil, abusando do emprego de conceitos carregados de ideologia, chamando as penitenciárias de "senzalas contemporâneas" e sugerindo que o pacote anticrime do governo Bolsonaro legalizou "o genocídio em curso nas periferias e favelas".

Também em novembro, o MPF se mostrou favorável às normas do Conselho Federal de Psicologia (CEP) que impedem a influência de crenças religiosas no exercício da profissão de psicólogo. O parecer do MPF se deu em resposta a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada pelo partido Novo e pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) contra normas que vedam a associação de conceitos religiosos a métodos da psicologia.

Outro caso emblemático ocorrido neste ano foi a ação civil pública ajuizada para pedir o cancelamento de três concessões de rádio outorgadas à Jovem Pan. Procuradores acusaram a emissora de promover "desinformação em larga escala" sobre o sistema eleitoral, com "potencial de incitação à violência e à ruptura da ordem democrática". As notícias veiculadas pela Jovem Pan, segundo os procuradores, teriam legitimado a invasão dos edifícios dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Em setembro, o humorista Léo Lins se tornou réu em um processo criminal depois que uma denúncia do Ministério Público à Justiça se apoiou na chamada “lei antipiadas”, sancionada pelo presidente Lula (PT) em janeiro. A lei define como crime de racismo piadas sobre grupos considerados minoritários.

Também em setembro, o MPF pediu que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) adotasse medidas para impedir o "abuso de poder religioso" nas eleições para os Conselhos Tutelares, após uma onda iniciada via redes sociais de candidaturas conservadoras para esses órgãos.

Ideologização do MP está em crescimento, mas vem de décadas

Para o jurista Márcio Chila, autor de "Globalismo e ativismo judicial: Ministério Público, agente de subversão social" (2020), a tendência de ideologização do MP não é nova, mas está em crescimento.

O MP, segundo ele, foi um dos primeiros órgãos públicos a sofrer a ideologização que penetrou em todo tipo de instâncias governamentais nas últimas décadas. Mudanças significativas começaram a ocorrer no MP já a partir dos anos 1960, quando ideias de inclinação marxista e de esquerda chegaram ao órgão com a influência de juristas europeus que vieram ao Brasil.

Durante a Constituinte, de acordo com Chila, grupos de promotores esquerdistas em São Paulo ajudaram a moldar a nova cara do Ministério Público em todo o Brasil. Esses grupos tiveram grande influência na Constituinte, o que resultou em um texto constitucional com brechas para um papel mais ativo do MP em questões ideológicas.

Nos anos 1970, diz Chila, já foi perceptível uma tendência ao afrouxamento do sistema penitenciário e das leis de drogas. Depois da Constituição, quando o Ministério Público adquiriu novos poderes e mais recursos financeiros, o ativismo político no órgão aumentou. O MP passou a contestar decisões políticas com base em argumentos de escolas modernizantes do Direito – segundo o jurista, antes mesmo de o Judiciário entrar nessa onda.

Como explica Chila, nos anos 1990 o MP acompanhou a tendência global do Direito ao "sociologismo jurídico", em que a sociologia desempenha um papel mais proeminente na interpretação e aplicação das leis.

"O Ministério Público passou a defender as pautas do neomarxismo. Começa ali com o meio ambiente, mas logo vai se estendendo a todo tipo de questão. Hoje a lista é infindável: sem-teto, sem-terra, quilombolas, povos originários, empoderamento feminino, ideologia de gênero…", comenta.

Determinante nessa guinada são os Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAFs) presentes nos MPs de todos os estados, que dão formação aos novos servidores do órgão . "Quando um promotor chega ao Ministério Público, as primeiras aulas que ele recebe são no CEAF. E as pautas do CEAF são totalmente essas há muito tempo: 'empoderamento' da mulher, questões de gênero, todo o tempo. Os promotores são obrigados a fazer esses cursos", relata. "Se você é mais conservador e não concorda com isso, você provavelmente já ficou para trás no concurso".

Diante disso, para promotores que não compartilham das ideologias dominantes no MP e estão ingressando no órgão, Chila vê um panorama desafiador. Anteriormente, segundo ele, era possível evitar promotorias que lidavam com questões ideologicamente sensíveis. Hoje em dia, contudo, essas questões estão permeando todas as áreas do MP.

"Sempre houve no Ministério Público o princípio da autonomia e independência do promotor, que significa o seguinte: se você é promotor, não é obrigado a concordar com a ideia de todo mundo, desde que aquilo que você está escrevendo, pondo no papel no seu parecer, tenha fundamento na lei, em alguma doutrina – enfim, desde que seja jurídico. Mesmo que não seja majoritário, se é a sua posição, tudo bem. Ali na frente, você pode ser vencido, e o tribunal vai notificar, mas a sua posição está garantida", explica o jurista.

"Só que de pouco tempo para cá tem surgido um movimento para dizer o seguinte: essa independência acabou. Há outro princípio, antes um tanto periférico, que está sendo colocado à frente de todos: o da unidade do Ministério Público. Se o Ministério Público estabelece um posicionamento, o promotor não pode discordar. Um promotor não pode dar um parecer contrário às diretrizes da instituição. E hoje tem diretriz para tudo", explica Chila.

Até alguns anos atrás, segundo o especialista, membros do MP avessos à ideologização acreditavam que era possível criar um movimento interno no órgão para tentar mudar essa situação. Isso mudou.

"Poderíamos tentar eleger um procurador-geral com visões mais conservadoras, encorajar associações a promoverem discussões sobre o assunto e questionar as diretrizes do Ministério Público. No entanto, essa janela de oportunidade parece ter se fechado. Hoje em dia, a mudança deve vir de fora, por meio

Leonardo Desideri, Gazeta do Povo

sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

J.R. Guzzo: 'Lula não conseguiu realizar em 2023 o que prometeu – por isso economia ainda respira'

Foto: Ricardo Stuckert / PR

Uma das principais vantagens de Lula como homem público é que ele não acredita nunca no que diz.

Ou, mais exatamente, diz uma coisa e faz outra – seja porque não consegue realizar o que promete (ou ameaça), seja porque nunca pensou mesmo em realizar nada. Para o Brasil foi um lucro, neste ano de 2023 que se termina.

Pelo que Lula falou durante a sua campanha, pelo que falou quando montava o seu “plano de governo” com um comitê de 1.000 companheiros e pelo que tem falado desde que tomou posse, o país já deveria estar a caminho de um desastre comparável ao que Dilma Rousseff (a “Economista do Ano”, se é que alguém pode imaginar uma coisa dessas) deixou quando foi posta para fora da Presidência da República pela prática de fraude contábil. Mas o desastre não aconteceu. Os resultados da economia em 2023, na verdade, são positivos em questões-chave do painel de controles. É que aconteceu o melhor possível nas circunstâncias: o governo não funcionou. Sem funcionar, prejudicou menos.

O que está acontecendo é sempre melhor do que andar para trás. De qualquer forma, é o que temos a comemorar neste ano.

O Brasil, obviamente, não vai a lugar nenhum se continuar andando de lado em termos de crescimento. Para sair da pobreza, da desigualdade e do atraso, teria de estar crescendo três ou quatro vezes mais do que cresce – e para isso seria indispensável colocar a conduta do Estado brasileiro num rumo exatamente oposto ao que segue hoje. Mas o que está acontecendo é sempre melhor do que andar para trás. De qualquer forma, é o que temos a comemorar neste ano.

A inflação ficou abaixo dos 5% em 2023 – é acima da meta, mas está mais do que bom. O dólar fecha o ano a menos de 5 reais, quando poderia estar a caminho de virar um peso argentino se o palavrório de Lula tivesse alguma consequência séria na realidade. O agronegócio, a turbina na economia brasileira de hoje, teve um novo ano de recordes: vai exportar cerca de 170 bilhões de dólares, e garantir mais um ano de superavit comercial e reservas internacionais bombando. A Bolsa de Valores está nas vizinhanças dos 135.000 pontos – e não existe economia em crise com bolsa subindo. Há pontos negativos, também, e pouca clareza sobre o desempenho de 2024, mas o que os números dizem é isso: a economia brasileira continua viva.

A esquerda, que um ano atrás exigia uma política econômica com a “cara” de Lula, infantil e irresponsável, agora vai às redes sociais dizer que o primeiro ano deu certo. Ninguém se lembra de mencionar que nenhum dos resultados citados acima se deveu a qualquer ação do governo. Fora o ministro Fernando Haddad, que adotou uma postura menos aventureira que a ala extremista do PT, o resto não fez nada para ajudar – e tudo para atrasar.

A comprovação mais evidente disso foi a guerra aberta que Lula fez contra o presidente do Banco Central, que tem mandato e não foi nomeado por ele. Com o apoio das lideranças do seu partido, passou o ano inteiro insultando pessoalmente o responsável legal pela administração da moeda. Disse e repetiu que a racionalidade financeira do BC era a maior desgraça do Brasil. Mas aí está: a inflação de 4,7% em 2023 é o resultado direto do trabalho do Banco Central, e não de Lula. O dólar está abaixo dos 5 reais porque o agro, que o governo trata como inimigo, continua a encher o Brasil de moeda forte. O restante é fruto do esforço do brasileiro que trabalha todos os dias, cumpre a lei e pagou 3 trilhões de impostos em 2023.

J.R. Guzzo, Gazeta do Povo

Deltan Dallagnol: 'Esquerda mente: vítima da Choquei não seria protegida pelo PL das Fake News'

Foto: Pixabay

Na última semana, um único fato tem monopolizado as atenções nas redes sociais: a morte da jovem mineira Jéssica Canedo, de 22 anos, que teria se suicidado após ter sido vítima de mentiras espalhadas sobre ela nas redes sociais por páginas de fofoca, como a Choquei, que tem 6,8 milhões de seguidores apenas no Twitter e 20,7 milhões no Instagram. Jéssica foi vítima de prints falsos de conversas românticas que nunca aconteceram entre ela e o humorista Whindersson Nunes – outra vítima das mentiras da Choquei e outras páginas de fofoca.

A Choquei se tornou bastante conhecida por divulgar fofocas sobre celebridades, mas também por atuar ativamente nas eleições de 2022 como um dos principais cabos eleitorais de Lula, ao lado de André Janones e Felipe Neto. O dono da página, Raphael Souza, é amigo pessoal da primeira dama Janja, que se tornou fonte da Choquei, segundo reportagem da revista Piauí. Em fevereiro deste ano, Janja convidou os administradores da Choquei e outros influencers para se reunirem com Lula no Palácio do Planalto a fim de discutir ações de “combate à desinformação”. Janja chamou o evento de “Influenciadores pela Democracia”.

O PL das Fake News, se estivesse em vigor, nada faria para proteger Jessica e outras vítimas de crimes cometidos na internet.

Logo após a morte de Jéssica, a Choquei emitiu uma nota desastrosa negando responsabilidade sobre o fato e integrantes do governo Lula logo saíram em defesa da regulamentação das redes sociais como modo de prevenir novas mortes, citando o PL 2630/2020, o PL das Fake News, como a única solução para casos como o da Jéssica. A esquerda e o governo Lula, como sempre, estão mentindo, e utilizando a morte de Jéssica de maneira cínica e oportunista para avançar sua agenda totalitária de censura da internet e das redes sociais.

A verdade é que o PL das Fake News, se estivesse em vigor, nada faria para proteger Jessica e outras vítimas de crimes cometidos na internet, porque o PL, apesar do nome, não conceitua fake news, mas apenas cria obrigações às plataformas relacionadas à moderação de conteúdos e estabelece deveres, como a de publicar relatórios semestrais de transparência. O PL também trata da remuneração de conteúdos jornalísticos, regulamenta impulsionamento de conteúdos e uso de robôs, direitos autorais de artistas e determina que big techs façam campanhas contra desinformação, mas não define o que é fake news.

A esquerda está usando o caso de Jéssica de modo grosseiramente baixo, politiqueiro.

A última versão disponível do PL das Fake News prevê a responsabilização das plataformas apenas quando elas deixam de moderar conteúdos que se enquadrem nos seguintes crimes: crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo, induzimento ou instigação ao suicídio ou à automutilação, contra crianças e adolescentes, racismo, violência contra a mulher e relacionados à infração sanitária. Não há qualquer previsão de punição ou de prevenção a crimes de difamação como os cometidos contra Jéssica.

A legislação brasileira atual, por outro lado, já é suficiente para punir e responsabilizar os responsáveis por criar, difundir, disseminar e espalhar os conteúdos maliciosos e mentirosos a respeito de Jéssica nas redes, que podem ser enquadrados na prática do crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal: “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. O fato de os conteúdos terem sido divulgados na internet não importa para a consumação do crime, já que se trata apenas do meio em que a difamação foi propagada, o que também poderia ter ocorrido por meio de jornais ou da televisão.

O art. 171 do Código Penal, que prevê o crime de estelionato, também pode ser imputado aos responsáveis por criar e manter nas redes sociais o conteúdo fraudulento a respeito de Jéssica, buscando, com isso, manter o público em erro sobre fatos que não ocorreram e assim obter vantagens ilícitas, como visibilidade nas redes e na imprensa, cliques, compartilhamentos, comentários e engajamento. Todos esses resultados podem ser transformados em dinheiro caso as contas sejam monetizadas, o que é altamente provável, considerando o alcance e tamanho das páginas envolvidas.

Além da responsabilização criminal, tanto a família de Jéssica quanto Whindersson Nunes podem buscar a responsabilização cível dos envolvidos para reparar os danos materiais e morais causados pela repercussão das mentiras divulgadas sobre eles. O fato de já existirem amplas ferramentas jurídicas para buscar a responsabilização cível e criminal dos detratores de Jéssica e Whindersson é mais uma prova de que, ao defender a regulamentação das redes via PL da Censura, a esquerda não pretende criar um ambiente online mais saudável e enfrentar a desinformação.

Pau que bate duro em Chiquinho Lins vai bater também no Franciscão que é amigo do rei Lula? O tratamento das instituições será proporcional à gravidade das ações?

Ao contrário, o objetivo da esquerda é censurar e silenciar críticos opositores e dissidentes, como a direita conservadora que tem se levantado nos últimos anos em todo o país e se tornado o alvo preferencial da censura estatal, implementada em sua maior parte pelo Supremo Tribunal Federal, que já ganhou fama internacional como órgão censor do discurso político no país. Se sem o PL da Censura o aparato estatal já tem conseguido tremendo sucesso em calar as vozes de cidadãos brasileiros e até mesmo bani-los do debate público, como aconteceu com Monark, imagine o que irá acontecer se o PL da Censura for aprovado no Congresso.

A esquerda, assim, está usando o caso de Jéssica de modo grosseiramente baixo, politiqueiro. Afirmam que o PL terá efeitos que não terá a fim de atingir seus objetivos, usando a morte de Jéssica como instrumento para sensibilizar corações. Mentem e iludem a mente para tocar corações. Se fossem sinceros, diriam que o PL das fake news terá um efeito reverso, pois proíbe que as redes sociais retirem conteúdos que venham de canais jornalísticos, ainda que sejam canais que tradicional e notoriamente veiculam fake news. Adiciona-se, assim, uma camada extra de proteção às fake news produzidas pelos blogs de esquerda.

Agora que sabemos que a esquerda mente e que existem amplos instrumentos jurídicos para trazer justiça para a família de Jéssica, é de se cobrar que o Ministério Público responsabilize a Choquei e outros implicados. Afinal, foi o próprio Ministério Público que ofereceu denúncia criminal contra o humorista Léo Lins e pediu a derrubada de suas contas nas redes sociais, além do bloqueio de R$ 300 mil em suas contas bancárias para pagamento de multas, em razão de piadas contra minorias feitas por ele em show de stand up. Se condenado, Léo Lins pode ficar até dez anos preso por contar piadas.

Não lembro de as piadas de Léo Lins terem causado a morte ou o suicídio de alguém que se sentiu ofendido por elas. A culpa do humorista é ter se recusado a se submeter à ditadura da ideologia woke. Suas ações causam risadas e, ocasionalmente, alguns narizes tortos. Contudo, as mentiras e fofocas divulgadas pela Choquei levaram Jéssica a tirar a própria vida. A pergunta que fica agora é: o que falta para identificar, investigar e punir os responsáveis? Pau que bate duro em Chiquinho Lins vai bater

Deltan Dallagnol, Gazeta do Povo

'2023, o ano em que a democracia brasileira virou peça', por Flávio Gordon

Imagem ilustrativa.| Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo

O ano de 2023 foi amargo para os brasileiros de bem, acossados de todos os lados por criminosos, liberticidas e psicopatas políticos, hoje acastelados no poder, tanto oficial quanto extraoficialmente. Aqui nesta minha coluna na Gazeta do Povo, e na medida das minhas forças, fiz questão de documentar a nossa realidade distópica, sem qualquer esperança de contribuir com alguma reviravolta política imediata (coisa que acho impossível), mas com o objetivo de fornecer um registro histórico deste momento infeliz para a pátria, hoje submetida a um regime de exceção comandado por socialistas inescrupulosos. Para o leitor que tem me acompanhado desde 2018 neste jornal, faço aqui uma breve retrospectiva do ano, relembrado por meio de algumas de minhas colunas.

Sintomaticamente, o primeiro texto do ano foi dedicado ao papel das Forças Armadas brasileiras no contexto sombrio que, desde o ano anterior, já se anunciava no horizonte. Em 4 de janeiro, escrevi “A direita brasileira e as Forças Armadas”, no qual, desfazendo ilusões em contrário, apontava a incompatibilidade ideológica entre as Forças Armadas brasileiras e o recente movimento conservador surgido no país, sugerindo que, por seu ideário positivista, os militares brasileiros estavam mais próximos do que se imagina de outras filosofias progressistas da história, incluindo o marxismo. Recorde-se que, não mais que quatro dias após a minha análise, no fatídico 8 de janeiro, o Exército viria a entregar de bandeja aos comunistas mais de mil manifestantes anticomunistas, os quais, iludidos, acreditavam numa afinidade quase natural com os militares que, supostamente, os iriam proteger. Sobre o “Dia da Perfídia”, aliás, eu escreveria na coluna do dia 24 de maio, comentando a confissão abjeta do general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, que, debochando da credulidade das vítimas do 8 de janeiro, se jactou de saciar o apetite do comunista-em-chefe por presos políticos.

Ao longo de 2023, um dos principais propósitos desta coluna foi fazer a crônica dos nossos tempos bicudos.

Aquele meu texto de 4 de janeiro, e sua sequência publicada na semana seguinte com o título “Chave e fechadura: como o positivismo dos militares colaborou para o florescimento do gramscismo”, provocaram a indignação da colunista Bruna Frascolla, que, em réplica aos meus textos, se lançou numa defesa apaixonada das Forças Armadas brasileiras. Meus artigos seguintes (ver aqui e aqui) foram dedicados a debater o tema com a minha interlocutora, e a reafirmar o que eu já dizia há tempos: aquilo que para muitos na direita soou como uma “traição” incompreensível das Forças Armadas, para mim não foi mais que o corolário de uma determinada visão de mundo, desde sempre inclinada a facilitar a conquista da hegemonia cultural e política por parte do campo socialista. Como bem previra Olavo de Carvalho em março de 2021: “Querem apostar? Quando a opressão chegar ao nível do insuportável e o povo se revoltar, aí sim as heroicas Forças Armadas intervirão para amarrar as mãos do povo e proteger os opressores”.

Em abril, houve o terrível massacre numa creche de Blumenau (SC), quando um invasor assassinou quatro crianças a golpes de machadinha. Meu artigo sobre o tema foi intitulado “Ideias estúpidas, consequências trágicas”. Após constatar o preocupante fato de que esse tipo de ocorrência se tornara mais comum no Brasil ao longo da última década, observei que ideias estúpidas vigentes nos meios de influência e poder bloqueavam a discussão sobre medidas efetivas de impedir ou reduzir os danos de casos como aquele e de crimes violentos em geral, medidas como, por exemplo, a adoção de segurança armada nas escolas: “Como toda proposta sensata feita pelos interessados diretos em algum assunto, no Brasil a ideia de segurança armadas nas escolas se choca contra o muro da estupidez ideológica, dos slogans pseudo-humanistas, e no sentimentalismo perverso das autoridades e dos burocratas”.

O ano de 2023 foi amargo para os brasileiros de bem, acossados de todos os lados por criminosos, liberticidas e psicopatas políticos, hoje acastelados no poder

Uma semana depois, comentei sobre quando a estupidez antes descrita começa a ser criminosa. Analisei, na ocasião, a infame tentativa do então ministro da Justiça (e hoje magistrado do STF), o comunista Flávio Dino, de lucrar politicamente sobre a tragédia, utilizada como pretexto para a perseguição de opositores e a censura à internet, uma verdadeira obsessão comunista, já levada ao estado da arte na China, regime cujos passos rumo ao controle total da opinião pública a ditadura lulopetista busca imitar. Observei no texto “A angústia dos pais e a resposta do regime”:

“Enquanto os cidadãos lidam com um problema concreto e temem uma ameaça real à vida de seus filhos, amplos setores do poder público, sobretudo no governo federal, estão preocupados com outras coisas. É o caso, por exemplo, do ministro da Justiça e Segurança Pública, uma espécie de Lavrenti Beria tupiniquim, por ter como missão principal à frente do cargo a perseguição aos opositores do regime. Explorando politicamente a comoção gerada pelos atentados, o comunista Flávio Dino não perde uma oportunidade de lançar a culpa sobre entidades abstratas tais como ‘a cultura do ódio’ ou a ‘desinformação’, de modo a associá-las de algum modo ao bolsonarismo e à direita brasileira como um todo.”

Em maio, enquanto a ditadura avançava desenfreada, escrevi o texto “Um dia viveremos sem medo? Registros da presente ditadura no Brasil”, na qual fazia referência a Um dia viveremos sem medo: a vida cotidiana sob o Estado policial soviético, grande livro do historiador e economista Mark Harrison. Concluí aquela coluna com estas palavras:

"Uma semana depois de reler o livro de Mark Harrison, fui teletransportado para uma realidade brasileira que não fica muito a dever em termos de perfídia, obscurantismo e tirania, mimetizando o mesmo modelo de perseguição política mediante processos fraudulentos e campanhas de assassinato de reputação de ‘inimigos de Estado’. A cada dia, a assim chamada ‘democracia brasileira’ soa mais e mais como uma paródia grotesca, em nome da qual seus coveiros a enterram debaixo de sete palmos. Tivemos, apenas na última semana, episódios como o covarde banimento da influenciadora digital Bárbara Destefani do YouTube, por ordem judicial; o ministro da justiça comunista Flávio Dino – uma espécie de fóssil vivo, materializado diretamente dos embolorados escritórios da NKVD – ameaçando as redes sociais e decretando que ‘esse tempo da autorregulação, da liberdade de expressão como um valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil’; e a cassação do deputado Deltan Dallagnol por ordem do tribunal companheiro do regime petista... Levando em conta o fato de estarmos apenas no primeiro semestre do primeiro ano da ditadura, é-nos ainda difícil, a esta altura, ter a certeza estampada no título de Harrison. Será que, de fato, um dia viveremos sem medo? Que Deus assim o deseje...”

Fiz questão de documentar a nossa realidade distópica, sem qualquer esperança de contribuir com alguma reviravolta política imediata

Fechando o mês de maio, comentei a covardia cometida contra a juíza Ludmila Lins Grilo, aposentada compulsoriamente por não se curvar ao regime e ousar criticar o ilegal, ilegítimo e indecente inquérito das “fake news”, aberto de ofício por militantes de toga do STF. No texto “Expurgos”, observei: “A decisão que, no dia 25 de maio de 2023, finalmente determinou a aposentadoria compulsória, foi a consumação de um processo de perseguição política iniciado há tempos (...) Com base nessa parceria política entre redações e tribunais militantes, Ludmila foi inicialmente afastada pelo CNJ em fevereiro deste ano, com voto unânime de 15 integrantes do órgão, que seguiram a posição do corregedor. E esse processo culminou na decisão de ontem, que determinou o expurgo definitivo”.

No mês seguinte, publiquei um artigo intitulado “Estado Excepcionalíssimo de Direito”, no qual relembrava o voto pró-censura envergonhado de Cármen Lúcia, e, por ocasião da censura contra o podcaster Monark, estranhava o súbito despertar para o colapso da democracia por parte de veículos e colunistas de opinião que ajudaram a fomentá-lo. Concluí na época:

“Quando, por exemplo, a Polícia Federal entrou na casa do jornalista Allan dos Santos e apontou uma arma para sua mulher grávida, esses jornais calaram ou aplaudiram. Fizeram o mesmo quando da busca e apreensão na casa de empresários por conta de mensagens privadas em grupo de WhatsApp. Quando prenderam Daniel Silveira, Roberto Jefferson, o cacique Serere, o humorista Bismark, do canal Hipócritas, e tantos outros. Quando censuraram centenas de pessoas de direita, incluindo muitos jornalistas. Quando censuraram a Jovem Pan. Quando bloquearam as contas bancárias e cassaram o passaporte de Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Quando aposentaram compulsoriamente a juíza Ludmilla Lins Grillo etc. Enfim, depois de tudo isso, e de muitos outros arbítrios cometidos por agentes do Estado, reivindico o direito de suspeitar desse súbito escândalo diante do Estado Excepcionalíssimo de Direito que esses jornais e jornalistas ajudaram a legitimar”.

Mas com o objetivo de fornecer um registro histórico deste momento infeliz para a pátria, hoje submetida a um regime de exceção comandado por socialistas inescrupulosos

Em julho, na coluna “Retórica genocida”, esmiucei o sentido de um discurso de ódio do mandatário brasileiro, proferido em Bruxelas no dia 19. Utilizando como pretexto o episódio da suposta agressão ao companheiro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma (agressão jamais provada), o descondenado-em-chefe aspergiu estes perdigotos e palavras: “Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano (...) Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem de ser extirpada”. Sobre a fala, escrevi:

“Note-se que o presidente da República não se restringiu a comentar individualmente sobre o suposto agressor de Moraes, o que já seria alarmante, sobretudo porque nada ainda permite extrair uma conclusão inequívoca sobre o episódio. O mandatário, amigo e aliado de narcoditadores e criminosos contra a humanidade como Maduro e Ortega, referiu-se a ‘essa gente’. É ‘essa gente’, comparada a um animal selvagem, que o presidente da República diz querer extirpar. São esses, segundo os dicionários, os sentidos possíveis do verbo extirpar: ‘Arrancar pela raiz, extrair (como, em medicina, um cisto, um dente, um tumor etc.). Destruir por completo’. ‘Essa gente’, “um animal selvagem”, “extirpada”. Em períodos recentes, é difícil lembrar de algum líder de qualquer pretensa democracia no Ocidente utilizando abertamente, em público, esse tipo de retórica, a qual, a meu ver, pode perfeitamente ser qualificada como genocida.”

Na semana seguinte, prossegui com a análise da retórica desumanizadora do mandatário e especulei sobre seus possíveis efeitos em termos de violência política concreta. Em “A questão bolsonarista e a solução final”, examinei alguns processos históricos que culminaram em assassinatos em massa e comparei com o contexto brasileiro atual. E observei:

“A escritora russa Nadezhda Mandelstam, cujo marido pereceu no gulag stalinista, descreveu a atitude de muitos de seus contemporâneos durante o Grande Expurgo: ‘Nós todos optamos pela saída fácil de manter o silêncio na esperança de que seriam os nossos vizinhos, e não nós, os próximos a serem mortos’. É o mesmo espírito dominante na sociedade brasileira atual, que, com raras exceções, optou pelo silêncio na esperança de que apenas os ‘bolsonaristas’ – descritos como inimigos do Estado, da democracia, da civilidade, da paz e do amor – continuem sendo perseguidos e definhem no cárcere.”

Senti-me impelido a contribuir modestamente com a preservação da nossa memória histórica, sempre o principal alvo de um regime comunista tal como o que hoje nos governa

Uma das colunas do mês de agosto foi dedicada à comovente entrevista do humorista Bismark Fugazza à jornalista Cristina Graeml, na qual o preso político contava os detalhes de sua detenção pelos órgãos de repressão do regime lulopetista. Escrevi na ocasião em “O bolsonarista era um homem”:

“Como em todo regime totalitário, o estigma marca o início da prisão política de Bismark Fugazza. O pai de dois filhos, marido de uma esposa grávida do terceiro, filho de um pai com câncer, cidadão brasileiro e humorista talentoso precisa ser despersonalizado, reduzido a um ‘bolsonarista’, essa coisa execrável, espécie de patógeno do qual o organismo político-social – a nossa saudável e imaculada Nova República – precisa se defender. Não há preso político de ditaduras (nacional ou internacional) socialistas que não tenha sido submetido a esse processo de despersonalização e desumanização. Como escreveu a historiadora Anne Applebaum em Gulag: Uma história dos campos de prisioneiros soviéticos: ‘Os gulags não foram construídos para encarcerar pessoas pelo que fizeram, mas pelo que eram’. Assim se passou com Fugazza, que não foi parar num gulag tropical por algo que tenha feito, mas por aquilo que é”.

Já em novembro, o tema da coluna for a morte do preso político Cleriston Pereira da Cunha, o Clezão. Em “Nas garras de uma democracia fake, Clezão morreu inocente”, eu registro que:

“A verdade é que Moraes e a maioria de seus pares nutrem raiva, nojo e desprezo olímpico por tipos humanos como Cleriston, que eles consideram ‘incivilizados’, ‘bárbaros’, ‘imbecis’ e – ainda que jamais tenham cometido violência alguma – ‘terroristas’. Não, Cleriston não queria uma colônia de férias. Queria apenas que sua condição clínica fosse respeitada. Ele e sua família nunca quiseram privilégios, e sempre trabalharam duro, mantendo um pequeno comércio familiar. Cleriston, o Clezão, só queria voltar para casa, porque, como sempre afirmou, e como fica claro em seu processo, era inocente. Inocente foi preso, inocente foi torturado, inocente foi ignorado, e, finalmente, inocente foi morto pelo Estado brasileiro.”

Encerrando o ano, dediquei textos à parceria entre o TSE e a Anatel em prol da censura sumária de opositores do regime na internet (ver “A ameaça da democracia e da liberdade de expressão”), à vexaminosa sabatina que apenas chancelou a indicação do comunista Flávio Dino para o STF, com a cumplicidade de parte da assim chamada “oposição” (ver “Esopo, Zweig e o futuro do país do futuro”), e, por fim, à bolivarianização dos nossos tribunais superiores e a institucionalização – e naturalização, por parte da imprensa amestrada – da ditadura exercida pelo consórcio Executivo-Judiciário (ver “O velho-novo modelo de governabilidade lulopetista”).

Em suma, ao longo de 2023, um dos principais propósitos desta coluna foi fazer a crônica dos nossos tempos bicudos, para que, em meio às mentiras em série espalhadas pelos muitos departamentos de propaganda do regime, algo da nossa realidade histórica reste preservado e documentado. Numa época em que, como comprova a parceria entre a prefeitura do Rio de Janeiro e o TSE, a democracia brasileira virou peça de museu, senti-me impelido a contribuir modestamente com a preservação da nossa memória histórica, sempre o principal alvo de um regime comunista tal como o que hoje nos governa.

Flávio Gordon, Gazeta do Povo

Os nomes que as ditaduras usam para se passar por democracias

A Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-un, é uma das ditaduras mais fechadas do mundo atualmente, com poucas relações diplomáticas| Foto: KCNA/EFE

Um relatório anual produzido pelo instituto sueco V-Dem, associado à Universidade de Gotemburgo, apontou que atualmente existem mais ditaduras do que democracias no mundo.

Aproximadamente 33 governos se enquadram no que a pesquisa classifica como autocracias, enquanto 32 respeitam a divisão de poderes e a liberdade de imprensa, dois “termômetros” que medem a qualidade de uma sociedade livre, segundo o estudo.

No meio disso, existem alguns países que carregam o nome da “democracia” em sua bandeira, mas estão longe de representar o povo, como a definição original da palavra defende — do grego demokracia (demo = povo; kracia = governo).

Em uma entrevista à revista Veja, o historiador Daniel Aarão Reis disse que a mistura de conceitos começou no século XX com o ditador Lenin, principal líder da Revolução Russa de 1917, que buscava “subverter a ordem das elites sociais e das classes médias para criar um apetite revolucionário”.

Contudo, com a derrubada do Czar Nicolau II e a tomada do poder pelos comunistas, o discurso “democrático” não se mostrou confiável, visto que os governantes autoritários permaneceram sem conceder direitos de participação popular aos seus cidadãos.

Em pleno século XXI, alguns países regidos por lideranças autoritárias continuam a carregar uma ideia de democracia que não é exercida em suas nações. Veja exemplos:

Coreia do Norte

A ditadura norte-coreana, liderada por Kim Jong-Un, recebe o nome oficial de República Popular Democrática da Coreia. Apesar do título, o país vive sob um regime totalitário, marcado pela pobreza e repressão estatal.

A Coreia do Norte é classificada como um dos países mais pobres do mundo. Estimativas recentes da CIA World Factbook projetam que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país seja de cerca de US$ 1.700 (R$ 8,2 mil). O do Brasil, para efeito de comparação, é de US$ 14.600 (R$ 70 mil na cotação atual).

O país, representado por um líder supremo, tem sua diplomacia fechada a poucos aliados, entre eles a Rússia, de Vladimir Putin, e a China, do ditador Xi Jinping. De acordo com a ONU, aproximadamente 40% da população norte-coreana sofre com a má nutrição e dois terços dos norte-coreanos vivem à base dos alimentos distribuídos pelo Estado.

República Demo crática do Congo

O Congo é o segundo maior país da África e é também considerado um dos mais pobres do mundo.

Em 2003, a nação africana enfrentou uma guerra civil e até hoje sofre os impactos dos confrontos entre diferentes etnias e disputas por recursos naturais.

Segundo a ONU, com mais de 5 milhões de deslocados, o país está no nível mais alto de emergência em termos de ajuda humanitária.

República Democrática da Etiópia

Outro extenso país da África, que está longe de ser uma democracia, mas leva o seu título, é a Etiópia.

Depois da Nigéria, é o país com a maior população do continente africano, com mais de 120 milhões de habitantes. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o país pode se tornar a terceira maior economia da África sub-sahariana, porém a nação enfrenta graves problemas devido a crises políticas, problemas climáticos naturais e um conflito armado de dois anos no Tigré, no norte do país.

República Popular da China

A China não tem a democracia em seu nome oficial, no entanto a tentativa de mostrar participação popular está em sua Constituição, no artigo 1º, que cita o país como uma “ditadura democrática do Povo”.

“A República Popular da China é um Estado socialista sob a ditadura democrática do povo, liderada pela classe trabalhadora e baseada na aliança entre operários e camponeses”, diz o texto.

Apesar de ser uma das grandes potências econômicas do mundo, o governo de Xi Jinping é reconhecidamente autoritário, com inúmeros episódios de perseguição religiosa e desaparecimentos de autoridades.

Outros países

Além destes, outros países que se apresentaram como democráticos, mas não estão nas principais listas que medem as democracias no mundo, como o Ranking de Democracia da revista britânica The Economist e o relatório anual produzido pelo instituto sueco V-Dem, estão na África e na Ásia. São eles o Laos, Nepal, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka e Timor-Leste. Todos possuem em comum obstáculos em relação à economia, além de uma série de problemas políticos e sociais.

Isabella de Paula, Gazeta do Povo

Medida do desgoverno comandado pelo 'cartel Lula-STF' que reonera folha contraria Congresso e gera insegurança jurídica

Aloprados riem dos brasileiros honestos - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil.

O anúncio feito nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), de que o governo editará um medida provisória (MP) para alterar a desoneração da folha de pagamento em alguns setores da economia foi avaliado por parlamentares como contrário à vontade do Congresso Nacional. Isso porque o Legislativo havia aprovado ainda neste mês um projeto de lei prorrogando até dezembro de 2027 a desoneração em 17 setores da indústria e dos serviços.

A nova regra anunciada nesta quinta pelo governo pode começar a valer a partir de 1º de janeiro e, na prática, voltará a onerar a folha de pagamento e aumentará os custos das empresas. A edição da medida provisória trará insegurança jurídica para o ambiente de negócios do país, já que empresários podem ter dúvidas sobre qual norma adotar.

A MP contrapõe o Projeto de Lei 334/2, sancionado nesta quinta-feira (28), que prorrogou a desoneração da folha para 17 setores até 2027. A iniciativa havia sido integralmente vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas o Congresso derrubou o veto presidencial no dia 14 de dezembro.

Autor do projeto de lei que garantiu a prorrogação da desoneração, o senador Efraim Filho afirmou que a medida provisória anunciada por Haddad sofrerá resistências desde a largada tanto na Câmara quanto no Senado. “A edição da MP contraria uma decisão tomada por ampla maioria pelo Congresso Nacional”.

A deputada Any Ortiz (Cidadania-RS), que foi redatora na Câmara do projeto de lei de que desonera a folha de pagamentos, também vê a medida como contrária à vontade dos brasileiros. “A edição dessa MP pelo governo está contrariando a vontade do Congresso, que representa a totalidade dos brasileiros, e ainda está causando uma enorme insegurança jurídica”.

Medida provisória pode substituir lei aprovada pelo Congresso

Conforme explica Cristiano Noronha, da Arko Advice, empresa de análise de conjuntura e estratégia de relações governamentais, a desoneração atual acabaria no dia 31 de dezembro, e o projeto de lei 334/2 restabelece a regra a partir do dia 1º de janeiro.

“Só que pelo nosso ordenamento jurídico, uma lei posterior substitui uma lei anterior, e uma medida provisória tem poder de lei. Então, ela pode eventualmente revogar essa lei que foi promulgada pelo Congresso Nacional, e aí o que vai estar em vigor é a medida provisória”, afirma.

Ele ainda ressalta que o Congresso Nacional só volta às atividades parlamentares no dia 1º de fevereiro. Ou seja, se a medida provisória for publicada ainda esse ano, ela já estará em vigor ao longo de todo o mês de janeiro.

A partir de 1º de fevereiro, a medida precisará ser apreciada pelo Congresso. Inicialmente, as MPs têm um prazo de vigência de 60 dias após sua publicação no diário oficial, período que é automaticamente prorrogado caso não tenham sua votação concluída na Câmara e no Senado.

Se o Congresso não iniciar os trâmites para avaliação 45 dias após a publicação da MP, ela entra em caráter de urgência e trava toda a pauta até ser votada. Desse modo, se for publicada no dia 1º de janeiro, a Câmara e o Senado terão o prazo aproximado de 15 dias para iniciar sua apreciação após o retorno do recesso, a fim de evitar o travamento da pauta.

Resistência no Congresso

Any Ortiz afirma que a iniciativa sofrerá resistência não só dos setores econômicos, "mas também do Congresso Nacional, que se vê desrespeitado diante de uma decisão quase unânime” – referindo-se à ampla margem de votação para a aprovação do projeto de lei que prorroga a desoneração.

Da mesma forma, o deputado Marcel Van Hattem (Novo – RS) afirmou que irá trabalhar na Câmara dos Deputados para derrubar a medida. Ele avalia que a MP é mais uma forma que o governo está buscando para tentar tampar o rombo das contas públicas, que chegou a 1,08 % do PIB nos 12 meses encerrados em outubro, segundo dados do Banco Central. Segundo Van Hattem, o governo está repassando o custo para a iniciativa privada.

Uma forma de o governo evitar a resistência de congressistas seria enviar um projeto de lei tratando da questão. A medida, inclusive, foi aventada por Efraim filho. “Um projeto de lei com essas propostas de alteração, dando tempo e prazo para o debate das ideias, esse sim seria um sinal de que o governo quer o diálogo com o Congresso Nacional”.

A Gazeta do Povo, como empresa de comunicação, está entre os setores beneficiados pela prorrogação da desoneração da folha de pagamentos.

Empresas poderão judicializar a questão

O senador ainda reforçou que a medida não contribui para a segurança jurídica do país. “[A medida] traz insegurança jurídica para o empreendedor, que no dia 01/01 ficará sem saber qual regra seguir, se a da MP ou da lei aprovada pelo Congresso e hoje publicada”.

A deputada Any Ortiz endossa que, faltando quatro dias para o início do ano, os empregadores ficarão sem saber ao certo qual regra seguir. “Essas ações do governo prejudicam ainda mais nosso ambiente de negócios e colocam em risco empregos e investimentos”.

Noronha avalia que a medida realmente traz insegurança jurídica para o ambiente de negócios brasileiro, já que havia um benefício autorizado pelo Congresso Nacional e o governo, na última semana do ano, anuncia uma nova regra.

Além de ter que entender o novo regramento, as empresas podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso sintam que ela é mais prejudicial que a aprovada pelo Congresso.

A imprevisibilidade do posicionamento do Congresso e do STF em relação à MP, aumentam a insegurança jurídica no país. Quem sofre, mais uma vez, é o ambiente de negócios do país, “uma coisa muito complexa e de difícil previsibilidade, o que é muito ruim para o planejamento empresarial”, afirma o analista.

Meta de déficit zero

Durante entrevista coletiva na qual anunciou a MP, dentre outras ações propostas pela equipe econômica, Haddad disse que o objetivo é aumentar a arrecadação do governo a fim zerar o déficit fiscal em 2024 – neste ano, o valor ficou deficitário em R$ 130 bilhões.

Segundo o ministro, foi feita uma análise setor a setor para que a reoneração seja gradual. Ele descartou que a MP seja uma afronta ao Congresso. “Ontem eu ouvi um comentário de que é uma afronta ao Congresso. Não existe isso”, afirmou.

O governo tem sinalizado que é contra a desoneração da folha, seja nos discursos do ministro, seja no próprio veto de Lula. Noronha opina que, por essa razão, a posição do governo não seria nenhuma surpresa para o Congresso.

“Então, na medida em que o governo propõe uma alternativa, não uma simples rejeição à questão da desoneração, de certa forma, faz com que o Congresso não a receba com tanta afronta”, avalia.

Mas a edição de uma MP soa mais como imposição do que como uma proposta alternativa. O cientista político e assessor legislativo na Malta Advogados, Luiz Felipe Freitas, vê a medida como uma "forçada de barra" do governo. Ele afirma que, nos moldes em que foi anunciada, a MP pode ser conflitante e confusa.

“Apesar de uma boa relação construída pelo ministro Haddad junto ao Parlamento, o governo ainda tem o objetivo do déficit zero, mas a reoneração já é assunto vencido e o governo perdeu no voto”, explicou.

Roberta Ribeiro, Gazeta do Povo