Jorge Luís Borges, com seu habitual chamado à ideia de que a humanidade é sempre a mesma, em cada uma de suas células vitais – a criatura humana -, escreveu no poema “Tu”:

Um só homem nasceu, um só homem morreu na terra.

Afirmar o contrário é mera estatística, é uma soma impossível. (…)

Esse homem é Ulisses, Abel, Caim, o primeiro homem que ordenou às constelações, o homem que erigiu a primeira pirâmide.

Como todo grande mestre da literatura, Borges nos alertava para o perigo dos discursos que reduzem vidas a diferenças, e logo a ameaçadoras diferenças, isolando pessoas por suas crenças, práticas, pensamentos, até que essas mesmas pessoas passem a ser algo dispensável, obstáculos a serem facilmente redutíveis a sequências numéricas, e depois substantivos (dissidente, traidor), nunca pessoas, substantivos que são presos, trancafiados, enforcados, fuzilados.

Para Borges, creio eu, somos o ditador e o artista, encarnados na mesma e eterna disputa. O escritor português António Cabrita disse ontem: “A um político preferirei sempre um poeta”. Esta é também a minha escolha.

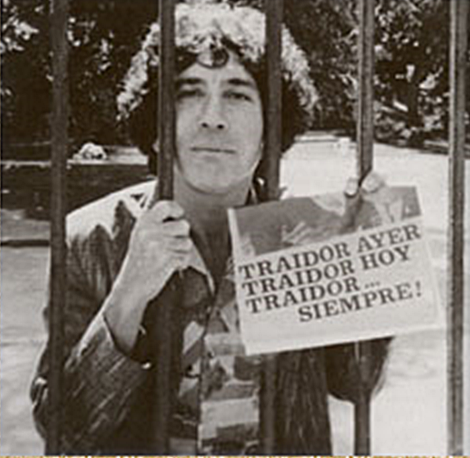

O poeta cubano Reinaldo Arenas, perseguido por sua homossexualidade pela brutal ditadura de Fidel Castro.

Por isso, neste momento, traduzi um poema de Reinaldo Arenas, uma das mais célebres vítimas do regime castrista, perseguido por sua homossexualidade, cuja vida – marcada por prisões e torturas, por uma tentativa desesperada de fuga e pelo derradeiro e nada ameno exílio nos Estados Unidos – terminou em suicídio diante do agravamento do seu caso de AIDS em 1990. Na nota que deixou, disse ao final: “Minha mensagem não é uma mensagem de derrota, senão de luta e esperança. Cuba será livre. Eu já o sou.” Sua autobiografia, “Antes que anoiteça”, que também resultou em um excelente filme estrelado por Javier Barden, está entre os mais tocantes depoimentos de um século marcado por tantas atrocidades. Escolhi um de seus últimos escritos, “Autoepitáfio”, composto em Nova York, em 1989, como uma singela homenagem.

Mau poeta apaixonado pela lua,

não teve mais fortuna que o espanto

e foi suficiente já que não era um santo

sabia que a vida é risco ou abstinência,

que toda ambição é grande em sua demência

e que o mais sórdido horror tem seu encanto.

Viveu para viver que é ver na morte

algo cotidiano em que apostamos

um corpo esplêndido ou toda nossa sorte.

Soube que o melhor é aquilo que deixamos

-precisamente porque nos afastamos-.

Todo o cotidiano resulta aborrecível,

só há um lugar para viver, o impossível.

Conheceu a prisão, o ostracismo,

o exílio, as múltiplas ofensas

típicas da vileza humanal;

mas sempre o guardou certo estoicismo

que o ajudou a caminhar por cordas tensas

ou a desfrutar do esplendor matinal.

E quando já cambaleava surgia o portal

pela qual se lançava ao infinito.

Não quis cerimônia, discurso, luto ou grito,

nem um túmulo de areia onde repousar o esqueleto

(nem depois de morto quis viver quieto).

Ordenou que suas cinzas fossem lançadas ao mar

onde haverão de fluir constantemente.

Não perdeu nunca o costume de sonhar:

espera que em suas águas mergulhe algum adolescente.

Pedro Gonzaga é poeta, tradutor, músico e professor. Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autor de A Última Temporada e Falso Começo (Editora Ar do Tempo). Acaba de lançar O Livro das Coisas Verdadeiras (Arquipélago Editorial), sua estreia na crônica.