Há um quê de Tarantino na premissa de dois matadores de aluguel à espera do sujeito que contratou o serviço deles. O resultado, contudo, é bem o oposto. “O Trampo”, estreia do ator Carlos Vereza na direção de longa-metragem, é mais uma descarga de agressões que remete aos desajustados do universo de Plínio Marcos.

Aos 79 anos, o carioca dirige a si mesmo no papel de um gângster envelhecido. Ele e o colega mais jovem, vivido por Leon Góes, aguardam num quarto de hotel imundo logo após terem assassinado uma juíza (Secy Jannuzzi).

Quase todo o filme transcorre ali, onde eles trocam xingamentos e confidências, revelando o desamparo que os levou à criminalidade. A vizinha de quarto, uma ex-cantora de cabaré interpretada por Rosamaria Murtinho, se soma às lamúrias e aos monólogos que cada personagem profere em certo momento.

Apoiado em diálogos fortes, elaborados por Vereza, "O Trampo" deixa entrever momentos de brilho na atuação dos três atores principais e um texto sensível, cheio de nuances, que não julga as ações de seus personagens.

Rodado sem recursos públicos, o filme ainda não tem data de lançamento, mas deve tentar o circuito dos festivais, segundo seu diretor. Ele exibiu o filme ao elenco e à reportagem da Folha num estúdio em São Conrado, no Rio, numa sessão que terminou com lágrimas.

"Estou emocionada", disse Murtinho, limpando o choro.

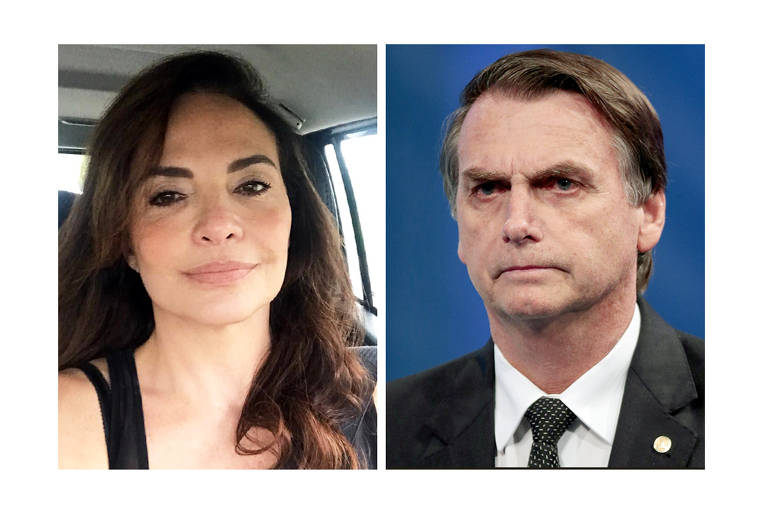

Premiado por sua interpretação de Graciliano Ramos como preso político no filme “Memórias do Cárcere” e ex-militante do Partido Comunista, Vereza é hoje um dos raros atores que declararam voto no presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele visitou o então candidato que se recuperava de uma facada no hospital e leu trecho da Bíblia pedindo a sua recuperação.

Qual é a gênese de ‘O Trampo’?

A ideia veio de fazer um filme que não estivesse condicionado ao corte de cena, à explosão e tal. As pessoas andam confundindo ritmo com velocidade. Ritmo é deixar o ator ter um monólogo sem cortar para a cara do outro. Para mostrar o humano na tela, tem que mostrar ele pensando, raciocinando.

Há uma atmosfera sufocante. De onde veio isso?

Queria que não houvesse saída para os personagens. E queria fazer duas linhas de diálogos, uma aparente, que é quando os personagens falam de futebol, e outra que vem caminhando por baixo, que mostra de castigo e culpa, que explode no final. O texto não poderia ficar subordinado à imagem.

Como traduzir essa ideia de um texto insubordinado à imagem por meio de um filme?

O ser humano foi expurgado da cena em nome da cambalhota. E os atores tinham que jogar. E que a câmera ficasse a favor da gente, que os técnicos fossem testemunha do drama dos personagens, e não apenas apertassem um botão.

De onde partiu a ideia de falar de matadores de aluguel?

De falar da questão da culpa. Eles não são bandidos por vocação, são vítimas das circunstâncias. Quando o meu personagem é chamado como motorista, ele não imaginaria que iria conduzir para uma quadrilha. Mas a partir do primeiro crime ele não tem como voltar atrás.

Por que decidiu não recorrer a leis de incentivo?

Está muito confusa essa história da Lei Rouanet. Não tenho nada contra. Acho uma lei boa, mas foi usada até para casamento, batizado. Teve cantora que pediu verba para fazer site de poesia. O pior é pegar a verba e cobrar a entrada.

Mas são mecanismos abertos a todos. Por que não tentar?

É um jogo de marketing que me cansa. Tô fora, bicho.

Foi uma questão de princípio, então?

De princípios, sim. Levei cinco anos comprando os equipamentos: microfone, câmera, as lapelas. Não sei por quê. Nem tudo está explicado. Comprei tudo e deixei lá. E pensei: ‘Caramba, vou escrever uma história e vou adaptar ao pouco dinheiro que eu tenho’. A dificuldade gera criatividade. Não tenho condições de distribuir. Mas o dono desse estúdio da finalização [Carlos Andrade, da Visom Digital] gostou muito e se ofereceu a distribuir. E vai tentar levar para os festivais.

Foi tudo do seu bolso?

Do meu bolso. R$ 300 mil.

Você apoiou Bolsonaro. Como imagina que será a cultura no governo dele?

Ele me disse que vai apoiar esses mecanismos de incentivo, mas vai privilegiar quem está começando. Teve colega nosso [o ator Wagner Moura] que pediu milhões para fazer filme sobre o Marighella. Pô, com esses milhões eu faço 20 filmes. Por que não pega um jovem produtor que passe por uma comissão e dê R$ 500 mil para esse cara?

Bolsonaro não tem falado muito sobre cultura. Como foi esse seu encontro com ele?

Ele é honesto, não é o troglodita que tentam desenhar. Ele respeita a Constituição.

Mas muitas das declarações dele não foram exatamente democráticas. Ele não se mostrou aberto à liberdade de imprensa e fez ameaças à Folha. Concorda com o que ele disse?

Não concordo. Mas você deve ter reparado que o discurso de campanha foi um. Agora ele está com um discurso mais palatável.

Acha, então, que no governo ele não vá adotar esse tom?

Você tem que entender o cara no contexto dele. Ele é um militar que passou num exame dificílimo, então a referência dele é o filho da puta do [coronel Brilhante] Ustra. Pra ele, o Ustra não é assustador como é para nós aqui. A minha referência é outra. Não posso pedir que o Bolsonaro fale sobre Modigliani ou Degas.

Mas isso não significa relativizar declarações controversas dele?

Isso não significa relativizar. Relativizar é ficar em cima do muro. Se ele perseguir minoria, perseguir cultura, eu vou lá e critico.

Entre os atores, você faz parte de numa minoria que declarou voto em Bolsonaro. Como foi a reação?

Fui chamado de fascista, flautista, trombonista. Diz aí um “ista”. As pessoas não conseguem raciocinar dentro da complexidade, são maniqueístas. Eu sou espírita, mas leio livros de ateus. Eu não sou Bolsonaro. Eu sou a plataforma dele até o momento que ele me decepcione. Ganhei a implicância dos colegas, mas não tô nem aí pra eles. Foda-se. Agora tem a resistência da USP...

Da USP?

A USP está toda doutrinada. Se me convidarem para dar palestra lá, vou ter que ir com a guarda. Não admitem o contraditório. Uma coisa que eu não entendo é por que em todo ato de protesto precisa ficar nu. E são corpos muito feios. Não são lá uma Secy [Jannuzzi, atriz de ‘O Trampo'], são mulheres feias, com cabelo embaixo do braço, barriga. Protesto tem que ser com calça jeans e uma camisa Lacoste. Não é nu.

O que te motivou a votar em Bolsonaro?

Ele vai incentivar a iniciativa privada, porque tudo virou cabide de emprego. Vai sair do Mercosul, que virou uma camisa de força ideológica. Mas o que me levou a apoiá-lo mesmo foi a questão da sexualização das crianças.

Você se refere ao que ele chamou de ‘kit gay’? O TSE proibiu que ele usasse essa expressão.

Não, estou falando de ideologia do gênero, que estudei profundamente. Surge com a Judith Butler. Você [aponta para o repórter] é XY. Isso é código genético, isso não muda. Mas ela diz que é construção cultural. Daí tem muitos transexuais que se suicidam. Porque o DNA não muda. Faz operação e percebe que o DNA não muda, e aí o cara se suicida.

Mas será que o índice alto de suicídio não tem a ver com o preconceito que enfrentam?

O preconceito não leva ao suicídio, leva à resistência. É o contrário. O cara se afirma. Se o cara se mata é porque não está seguro da opção dele. A decisão dos transexuais é respeitosa, respeito muito. Só fico espantado que agora virou um varejo. A cada esquina tem uma trans. [Aborda a pauta da Escola sem Partido] Os caras foram doutrinados do ponto de vista marxista. Como professor, ele tem que mostrar o que foi a Revolução Cubana, mas não pode dizer que acha que o mundo ficou melhor. Tem que narrar. Criança é intocável. Pode estar ali o novo Einstein, a nova cura do câncer...[Pausa e retoma sua fala] Se o Bolsonaro pisar na bola, você vai ver o meu Face. Vou lá meter o cacete. Não sou Bolsonaro, eu sou Emilinha Borba